-

人民号

人民号 -

科普号

科普号 -

北京号

北京号 -

微博号

微博号 -

头条号

头条号 -

腾讯号

腾讯号 -

百度号

百度号 -

央视频号

央视频号 -

抖音号

抖音号 -

微信号

微信号

11月14日,中国空间站第九批空间科学实验样品随神舟二十一号飞船顺利返回,其中包括“月壤砖”。

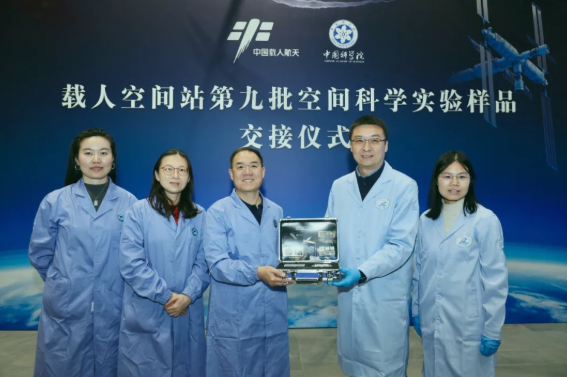

华中科技大学周诚教授(右二)接收从太空返回的月壤砖 图片来源:长江日报

15日凌晨,包括“月壤砖”在内的实验样品在中国科学院空间应用工程与技术中心举行了交接仪式。来自华中科技大学的周诚教授、周燕副教授等参加了样品交接仪式,经现场确认“月壤砖”样品状态良好。

这标志着中国载人空间站工程空间科学与应用项目“模拟月壤烧结样品的空间服役性能与工艺优化研究”所研制的月壤砖首批样品经过为期一年的舱外暴露,顺利返回地面。

月壤砖在太空都做了哪些测试?

“月壤砖”上太空,就是为了搞清楚它能不能胜任月球造房子的任务。

空间站外环境与月球环境在高真空、大变温、强辐射等方面比较相似,模拟“月壤砖”将完成空间站暴露环境下模拟月壤烧结样品性能研究。

“月壤砖”加上承载装置只有1000克,共有74小块,这些“月壤砖”被送到中国空间站后,就被放到天宫空间站的外部支架上,暴露在外太空恶劣的真空、辐射和温度环境中,进行为期1年、2年、3年的舱外暴露实验,验证这些“月壤砖”的力学性能、热学性能、抗辐射性能等3大性能。

月球建房面临哪些挑战?

要在月面盖房子,首先就会遭遇温度剧烈变化的挑战。月昼温度超过180℃,月夜又到-190℃,此外,因为没有大气保护,大量宇宙辐射和许多微陨石会撞击月球表面,同时还有振动频率高的月震,这些都会对月面建筑材料的力学性能、热学性能和抗辐射性能提出苛刻要求。

中国工程院院士、国家数字建造技术创新中心首席科学家丁烈云介绍,相比于传统建造,地外建造面对的问题和挑战尤为复杂。在月球上实施建造,首先必须克服极端环境的考验。其次,月球拥有超高真空环境,并且存在三四百摄氏度的大温变,传统土木建造方式几乎无法实施,结构稳定性也无法保证。

丁烈云表示,高昂的成本也意味着地外建造所必需的钢筋、混凝土、水等材料不可能都从地球上“外带”,只有尽可能利用月球上的天然月壤材料进行原位建造。

做“月壤砖”的材料来自月球吗?

月壤是覆盖在月球基岩表面的松散颗粒,厚度为几米至十几米。目前,学界对其成因的假说众多,主要认为它是在陨石撞击、宇宙射线轰击、剧烈温度变化等共同作用下的产物。

月壤颗粒主要由岩石碎屑、矿物碎屑、玻璃质颗粒和黏合剂组成,多呈棱角状、次棱角状或长条状。其成分在不同区域存在差异,不过化合物成分以氧化硅为主,矿物成分则包括斜长石、橄榄石、辉石、钛铁矿及玻璃物质等。月壤样品间的粒径也有差异,我国嫦娥五号、嫦娥六号探测器采集到的月壤样品最大粒径不超过300微米。

(模拟)月壤烧结的样品 图片来源:央视新闻

2023年5月,华科大团队获批嫦娥五号月壤样本。上太空的“月壤砖”其原材料为仿制品,是团队通过分析真实月壤成分,并模拟配成后再烧结而成的。据介绍,“月壤砖”密度与普通砖块相当,但它的抗压强度却是普通红砖、混凝土砖的三倍以上,相当于1平方厘米的面积上能承受1吨多的重量。

“月壤砖”是如何炼成的?

月球表面复杂的环境对“月壤砖”的性能提出了极高的要求,它采用真空热压烧结的方式成型,整个过程大概分为三个步骤。

第一步,先把模拟月壤进行称重,按照重量放入模具,因月壤非常松散,所以需要在模具容器里进行压制。

第二步,压力施加完毕后,工程师会把压制成型的、带有模拟月壤的模具放到真空热压炉中,加上隔热设施,将它升温烧结。

第三步,对“月壤砖”进行高温烧制。据悉,普通红砖的抗压强度为15-20兆帕,制备的月壤砖抗压强度最高则可达100兆帕,力学性能十分优异。

据悉,“月壤砖”是以100%原位成型的工艺方法制造的,整个过程中没有任何其他添加物。“100%原位成型工艺”意味着,将来可在月球就地取材,直接利用月壤、太阳能、矿产等月面原位资源,无须再从地球上运输预制建筑构件。

嫦娥八号:在月球盖房子

嫦娥八号预计在2028年前后发射。中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁透露了嫦娥八号的重要任务——它将去验证怎么在月球上盖房子。

据悉,嫦娥八号也计划在月球的南极区域着陆,除了要在月球上建立通信系统和能源系统,最重要的是要验证在月球上就地取材,利用月壤在月球上盖房子。

图片来源:央视新闻截图

吴伟仁表示,中国现在已经研制了世界上第一台月壤打砖的机器,就是把太阳能聚集起来后,通过光纤传输一定的距离到月壤上去。月壤在强光照的情况下,可能产生1400℃-1500℃的高温,这一高温就可以把月壤融化。融化后我们就可以用3D打印,打印出不同规格的大砖小砖,这样的话不需要从地球上带水去、也不需要从地球上带其他配方配料去,完全是就地取材。

从神舟二十一号带回的这块“月壤砖”上,我们看到的不仅是一块耐高温、抗辐射的建筑材料,更是人类迈向月球定居的“第一块基石”。

来源:央视新闻、中国航天报、中国科学报、长江日报