-

人民号

人民号 -

科普号

科普号 -

北京号

北京号 -

微博号

微博号 -

头条号

头条号 -

腾讯号

腾讯号 -

百度号

百度号 -

央视频号

央视频号 -

抖音号

抖音号 -

微信号

微信号

10月14日,微软正式终止对Windows10操作系统的支持。

这一系统自2015年7月发布以来,已运行十年,覆盖全球超过十亿台设备。根据微软公告,Windows10将不再获得安全更新、功能升级及错误修复。

而在这场“谢幕”背后,是整个操作系统发展史的一次回望。从上世纪70年代的命令行黑屏,到图形化界面的普及;从掌上智能手机的触控,到当下AI赋能的无形系统;操作系统不仅是计算机的底层基础,更是人类与科技携手成长的记录。

从命令行的闪光开始

20世纪70年代的计算机世界,没有图标,也没有鼠标。

一台电脑启动后,屏幕上会出现一行闪烁的光标:

A>或C:\>。

用户必须输入命令,系统才会执行操作。这就是操作系统最初的形态。

▲MS-DOS命令行界面(图源:网络)

1974年,美国工程师加里·基尔代尔(GaryKildall)开发出CP/M(ControlProgramforMicrocomputers),成为最早广泛使用的个人电脑操作系统之一。它能管理磁盘文件、运行程序、分配资源,为后来的操作系统奠定了基础。

1980年,IBM准备推出个人电脑(IBMPC),在系统供应商的选择上最终与微软合作。比尔·盖茨以约5万美元收购“86-DOS”,并将其改名为MS-DOS。

1981年,MS-DOS1.0正式发布,采用命令行界面,支持文件系统与磁盘操作。此后十余年,它成为个人计算机的主流系统。

在那个时代,用户必须熟记命令,一个字母输入错误,就可能导致数据丢失。

但MS-DOS让个人电脑进入办公室、学校和家庭,标志着“通用计算”时代的开始。

虽然它略显简陋,但是第一次让大众拥有了直接操作计算机的能力。

图形化的崛起

如果说DOS代表“理性与效率”,那么图形界面的诞生让电脑变得“直观与亲切”。

1984年,苹果公司推出第一台带图形用户界面的电脑Macintosh。

▲Mac电脑的前身——Macintosh(图源:网络)

屏幕上第一次出现了“窗口”“图标”“菜单”和“鼠标指针”。苹果将这些理念带到大众市场,让人们第一次可以“看着”操作系统,不是靠记忆命令。

而真正将这一理念推广至全球每一个角落的,无疑是1995年横空出世的Windows95。

Windows95的发布,是科技史上一次现象级的营销事件。发布后五周,Windows95销量突破700万套,使微软在个人计算市场建立长期优势。

它引入了两个看似简单却实用的设计:位于屏幕左下角的“开始”按钮和横贯底部的任务栏。这个“开始”按钮,就像是为每一个用户提供了一个清晰的起点和路标。而任务栏则首次让“多任务处理”变得直观可见,你可以同时打开多个程序,并在它们之间自如切换。

如果说Windows95是启蒙的老师,那么WindowsXP(2001)和Windows7(2009)则是我们数字青春里亲密的伙伴。它们所处的时代,恰逢个人电脑性能飞跃、宽带互联网迅速普及的时代。

▲“Bliss”(极乐)壁纸(图源:网络)

那张名为“Bliss”(极乐)的蓝天白云绿草地壁纸,是WindowsXP辨识度最高的图片之一。XP的“Luna”主题,以其标志性的蓝色任务栏和绿色的“开始”按钮,构建了一个明快、友好的视觉环境。它不仅在稳定性上远超前代,更重要的是,它伴随我们度过了互联网内容大爆发的岁月。你或许还记得,在XP的桌面上,第一次安装QQ,小心翼翼地加上好友;第一次用WindowsMediaPlayer播放下载的MP3,对着可视化的波纹发呆;第一次打开IE浏览器,在门户网站间开启“网络冲浪”;在论坛里激情辩论,在个人博客里书写心事的日与夜,背景里几乎总有XP那熟悉的界面。

而Windows7,则像是XP一位更成熟、更精致的继任者。它在Vista不成功的尝试后,以一种新姿态出现。Windows7的AeroGlass(毛玻璃效果)透明特效,让桌面变得流光溢彩,充满未来感;改进后的任务栏,将图标与程序融为一体,预览窗口的设计也更为人性化。它在性能、稳定性和美观之间取得了相应的平衡。

与此同时,苹果在2001年推出MacOSX,以UNIX为底层内核,带来更强的稳定性和全新“Aqua”界面,为后续macOS奠定基础。

2000年,是桌面操作系统的黄金时期。无论是Windows的普及性,还是Mac的设计理念,都推动了个人计算体验的成熟与标准化。

那一代系统不仅是工作平台,也塑造了人们理解“电脑”的方式。

掌上的时代

2007年1月9日,苹果公司发布首代iPhone,并首次展示iPhoneOS(后更名为iOS)。

▲首代iPhone(图源:网络)

与传统手机不同,它采用多点触控操作,用户可直接用手指完成滑动、放大、点击等操作。随后上线的AppStore,为移动应用生态建立了全新模式。

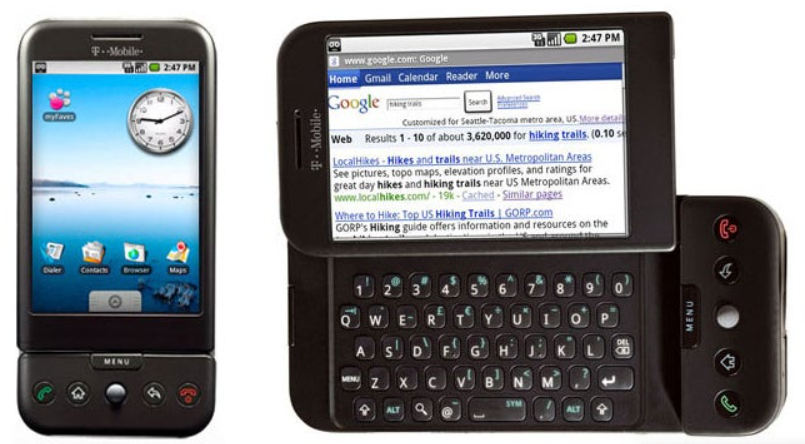

一年后,Google发布Android1.0。

▲Android 1.0主屏幕及其基本的网络浏览器(尚未称为CHROME)(图源:网络)

基于Linux内核、开放源代码、兼容多种硬件,Android很快成为全球出货量最高的移动系统。

iOS与Android的竞争与互补,定义了智能手机时代的格局。

从那时起,操作系统不再局限于电脑,而是进入了每个人的口袋。

它承担的不仅是“计算”,更是通信、娱乐、导航、支付等生活功能的总入口。

移动平台的设计理念——简洁、触控、生态化,也反过来影响了桌面系统的演进。

云与智能的转折

2015年,微软发布Windows10,并称这是“最后一个Windows版本”,意在将系统转变为持续更新的服务。十年后,微软正式终止对Windows10的支持。

新的主角,似乎不是操作系统,而是智能系统。Windows11内置AI助手Copilot;苹果在macOSSonoma中引入AppleIntelligence;Google也在Android15推动生成式AI功能的本地化应用。

“操作系统”正从传统意义上的“命令—响应体系”,转变为以数据、云计算和人工智能为核心的“智能中枢”。

这种变化让系统的“存在感”正在减弱——它更像背景层。

用户感受到的不是“系统界面”,而是跨设备的流畅协作、自动同步与语义理解。电脑、手机、汽车、家电都在同一个网络体系中协作,系统边界被进一步模糊。

过去,系统只是让我们“操作”机器。而未来,系统要“理解”我们。它能听懂语音、识别人脸、生成内容,甚至预测下一步动作。

中国的脚步

在全球操作系统的发展历程中,中国的探索经历了漫长的积累。

早期的个人电脑首先要解决最基础的“中文显示”问题。上世纪90年代的UCDOS和中文之星等软件,让汉字能在DOS界面下显示和输入,为中文计算机的普及奠定了基础。

1999年,中国科学院软件研究所推出红旗Linux,成为最早的国产桌面系统之一。它基于开源Linux内核,但在界面、本地化和兼容性上进行了改进。

(图源:网络)

此后,中标麒麟、银河麒麟、深度Deepin等系统陆续出现,逐步应用于办公、教育和科研领域。

2019年,华为发布鸿蒙操作系统(HarmonyOS)。

(图源:网络)

鸿蒙采用分布式架构,旨在实现手机、手表、电视、车机等多设备之间的统一调度。它的出现标志着国产系统在“生态协同”层面的新尝试。根据华为官方数据,截至2024年,搭载鸿蒙系统的设备数量超过9亿台。

目前,国产操作系统市场的主要参与者包括华为、麒麟软件、统信软件、中科方德、麒麟信安、中兴新支点等企业,在市场应用、技术突破、生态聚合等方面均取得了显著的成绩。

需要看到的是,中国操作系统仍面临生态兼容、软件适配和开发者体系等挑战。但从早期的“本地化”到今天的“自主化”,国产系统已从“能用”迈向“好用”的阶段。这既是技术路径的探索,也体现出操作系统作为国家基础软件的战略意义。

从黑底白字的2MS-DOS,到图形界面的Windows与Mac;从触屏手机的iOS、Android,到如今以AI为核心的智能平台;操作系统的每一次演变,都映射出技术与社会的互动。

当微软宣布停止对Windows10的支持,人们再次感到一种熟悉的“告别感”。但历史告诉我们,操作系统的终结从不是结束,而是一种更新。

参考资料:

1.微软官方支持中心丨《Windows10生命周期公告》

2.通信产业报丨激发算力活力:国产操作系统正“向上”

3.“北京商报”微信公众号丨Windows10十年服务将落幕,用户被逼三选一,国产系统迎来机会?

撰文:记者 段大卫

编辑:段大卫