-

人民号

人民号 -

科普号

科普号 -

北京号

北京号 -

微博号

微博号 -

头条号

头条号 -

腾讯号

腾讯号 -

百度号

百度号 -

央视频号

央视频号 -

抖音号

抖音号 -

微信号

微信号

他爱国、爱桥,所以建造钱塘江大桥。他爱国、爱桥,所以挥泪炸毁钱塘江大桥。

他只留下一句话“抗战必胜,此桥必复!”他就是中国科学院院士、著名桥梁工程专家、北京市科协第一、二届主席茅以升。

(图片来源:中国科普作家网)

“人的一生,不知要走过多少桥,在桥上跨过多少山和水,欣赏过多少桥的山光水色,领略过多少桥的诗情画意。”

👆这是茅以升在《人民日报》上连载《桥话》中的一段文字。对于桥的追寻贯穿了他的一生。今天(1月9日)是茅以升诞辰129周年,

让我们一起回顾他与桥的那些故事。

立志为国造大桥

在茅以升的家乡,秦淮河畔,每年端午节,龙舟比赛总能吸引如潮的人流。儿时的茅以升,也常与玩伴们一起挤在文德桥上观看这一盛况。然而,在10岁那年的端午,他因身体不适未能前往,却意外地躲过了一场悲剧——文德桥因人群拥挤不堪重负而坍塌,导致很多人不幸遇难,其中也包括了他的同学。

这场惨剧深深地烙印在茅以升的心中,那一刻,他暗自发誓:一定要造出结实牢固的桥!从此,茅以升处处留心桥,不管碰上什么样的桥,他都要上下打量,仔细观察,回到家就把看到的桥画下来。看书看报的时候,遇到有关桥的资料,他都细心收集起来。

后来,当得知杰出爱国工程师詹天佑敢为人先、不畏艰险地建成京张铁路的事迹后,他梦想的轮廓逐渐清晰:要以詹天佑为楷模,出国留学深造,掌握尖端技术,立志为国建造新型大桥。

茅以升20岁时远赴美国,进入康奈尔大学桥梁系学习,仅用一年时间便获得了硕士学位,随后他前往卡内基梅隆大学继续攻读博士学位。他的博士论文《桥梁框架结构的次应力》,长达30万字,达到了当时世界先进水平,其科学创见被称为“茅氏定律”。

▲茅以升获得美国卡内基理工学院首名工学博士学位(图片来源:科技日报)

1919年,尽管面对多家美国知名学府和桥梁公司的盛情相邀,茅以升依然毅然决定回国。

祖国江河上创奇迹

1933年3月,茅以升接下了被外国桥梁专家视为“不可能完成的任务”——主持建造钱塘江大桥。

当时杭州有句歇后语:“钱塘江造桥——办不到”。钱塘江江涛汹涌,每月都有大潮水。遇到狂风、暴雨、大潮“三碰头”时,狂风巨浪,极为凶险。

▲钱塘江大桥开工典礼(图片来源:“中国科协之声”公众号)

的确,建设过程充满了重重困难:江底淤泥又滑又厚,木桩难以打入;水流湍急,600吨重的沉箱难以控制;再加上战争阴霾笼罩,日本侵略者的飞机时常在上空盘旋。

面对这些险阻,茅以升坚定地说:“钱塘江大桥的成败,不是我一个人的事,而是能不能为中华民族争气的大事!”他亲自冲到一线,不顾个人安危,甚至差点在日军的轰炸中丧生。为确保大桥的精确度,他坚持亲自下到沉箱内摸查点数,桥梁上的每根钢架、每个铆钉都要亲自验收。

茅以升的严谨作风和亲力亲为的精神鼓舞了建桥工人的士气,也确保了大桥的施工质量和进度。他发明了涉水法、沉箱法、浮运法等新技术,破解了一个又一个技术难题,并为中国培养了最早一批优秀的桥梁专家。

1937年9月26日清晨4时,一列火车从大桥上顺利驶过钱塘江,标志着铁路桥的通车。这是茅以升终生难忘的时刻:历时两年半,克服80多个重大难题,中国人终于打破了国外专家的断言,建成了中国人自己设计的第一座现代化大型桥梁。

(图片来源:“共青团中央”公众号)

然而,通车不到三个月,1937年12月23日,为阻断侵华日军南下,茅以升接到炸毁大桥的命令。收到消息的茅以升心情沉重,他说:“造桥是爱国,炸桥也是爱国。”尽管心如刀绞,可在最后诀别之时,茅以升依然坚持一位桥梁学家严谨的态度,精准标识爆破点,确保将侵略者隔绝在江对岸,迟滞日军的进攻。

抗战胜利后,茅以升带着精心保护的14箱资料回到杭州,克服重重困难,终于将钱塘江大桥修复完成。自钱塘江大桥建成以来,它的服役时间已远远超过了当初预计的50年寿命,至今仍屹立在钱塘江上。

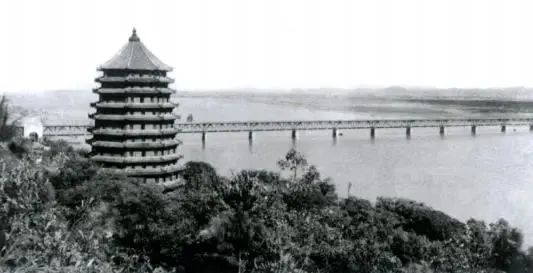

▲武汉长江大桥(图片来源:人民铁道)

新中国成立后,茅以升又参与修建了武汉长江大桥。

1957年10月15日,这座新中国成立后修建的第一座公铁两用长江大桥——武汉长江大桥正式建成通车,它成为了我国贯穿南北的交通大动脉。60多年过去了,武汉长江大桥历经各种考验,仍然老而弥坚,风骨依然。

架设科普之桥

茅以升不仅参与了新中国众多座大桥的建设,成为中国桥梁建造史上的一座不朽丰碑,他还是我国最早致力于科普事业的科学家之一。

早在20世纪30年代,茅以升就提出:“科学绝不仅仅是科学家的事。只有让广大群众懂得科学,才能提高整个国家的科学水平。”他认为,科普工作是实现科技大众化的起步,是改造自然、解放生产力的头等大事。

茅以升曾言:“在急流险滩上架起一座科普之桥,也可以更好地连接专业科学技术队伍与群众,使一批热爱科学的人,从不甚发达的此岸到达四个现代化的彼岸。”

由此,他撰写了大量科普作品,引导青少年学习科学、热爱科学。茅以升曾在中外报刊上发表文章200余篇,并主持编写了《中国古桥技术史》《中国桥梁——从古代到现代》等著作。其中,《中国石拱桥》一文被选入中学课本,影响了一代又一代青少年。

▲茅以升和孩子们在一起(图片来源:茅以升科技教育基金会)

茅以升的科普文章兼具科学性、文学性与艺术性,语言平实易懂,深受广大人民群众的喜爱。在《明天的火车和铁路》一文中,他大胆预言未来的火车每小时能跑200公里以上,而今日高速铁路的飞速发展,无疑是对他这一预言的验证。他的另一部作品《桥话》,也是科学与文学巧妙结合的佳作,毛主席看后称他“不仅是科学家,还是文学家”。

新中国成立后,茅以升更是积极投身于中外科技文化的交流,他先后率领中国科技代表团访问过14个国家,为促进各国人民的友谊辛劳奔波。晚年的他,依然心系祖国统一,提出联系中国科协,引进国外先进的学术与科技成果,为侨居海外的华人报效祖国架起一座通畅之桥。

“人生一征途耳,其长百年,我已走过十之八九。回首前尘,历历在目。崎岖多于平坦,忽深谷,忽洪涛,幸赖桥梁以渡。桥何名欤?曰奋斗。”茅以升这样总结一生。他的事迹与精神,将永远激励着后人。

2001年,国际小行星中心正式发布公告,将发现于1997年1月9日的一颗小行星永久命名为“茅以升星”。如今,中国桥梁建设者们接续奋斗,不仅在长江上建起上百座大桥,还从内河跨向海洋、从国内走向国际,在世界桥梁史上书写着“中国篇章”。

来源:北京科协微信公众号