-

人民号

人民号 -

科普号

科普号 -

北京号

北京号 -

微博号

微博号 -

头条号

头条号 -

腾讯号

腾讯号 -

百度号

百度号 -

央视频号

央视频号 -

抖音号

抖音号 -

微信号

微信号

编者:翻开课本,张衡、毕昇、钱学森、邓稼先、袁隆平、屠呦呦……这些写入其中的闪亮名字,将科学火种植入一代代学人血脉,构筑起成长路上的精神底色。“课本里的科学家”专栏聚焦中小学教材中提及的科学先驱,带您走近那些孩子们在教室“遥望”的身影——他们或仰望星空,或俯首实验,以好奇心为火种,照亮科学探索之路。

在人教版语文四年级下册教材“快乐读书吧”专题中,贾兰坡的科普作品《人类起源的演化过程》被列为推荐书目,引导学生开展课外拓展阅读。

贾兰坡,著名古人类学家,“北京人”头盖骨化石的重要发现者,自1931年与周口店结缘,他就将自己毕生的心血都奉献在了这片神秘而深厚的土地上。

本期让我们一起探寻贾兰坡的人生故事。

从练习生做起

坚守周口店寻找“北京人”

1908年,贾兰坡出生于河北省玉田县。12岁时,他随父亲来到北京,在汇文小学、中学读书。高中毕业后,父母无力供其继续求学,他只能四处找工作。

1931年,中国地质调查所新生代研究室周口店办事处登报招聘一名练习生,负责管理账目,参加发掘、整理和登记出土标本等日常事务。

23岁的贾兰坡报考后,凭借泡图书馆积累的知识,顺利被录取。随后,他被派往周口店协助参与发掘“北京人”遗址工作。

周口店位于北京市房山区。1923年,在周口店的龙骨山,2枚人类牙齿化石被发现,后将其命名为“北京人(Peking Man)”。1929年12月2日,“北京人”的第一具头盖骨被发现,让这个小村落备受瞩目。

贾兰坡参与发掘工作后,在遗址现场,他挖土块背化石,做各种杂活、苦活、累活、脏活,从不挑剔,甚至主动干一些不属于自己的工作,如刷洗标本、学习绘制剖面图、用拉丁文编号、记录、照相、填日报、采购物资、做工人工资表等。

白天忙完工作,到了晚上,贾兰坡抓紧时间读书,特别是学习古人类学和古脊椎动物学,从最基础的考古发掘、动物化石和石器辨识学起。

虽然没有上过大学,但贾兰坡虚心好学,抓住一切机会,向在场的专家、学者请教问题,还向普通的技工师傅请教化石相关知识,然后自己反复揣摩练习。

学解剖学时,他的口袋里经常装着挖掘出的人手腕骨骼化石,没事就摸出一块,凭手感判断是哪块骨头。猜对了,就放入另一侧的口袋,猜错了,就重新摸,直到猜对为止。

凭借着勤奋努力,贾兰坡成为公认的“骨头专家”。他不仅能分辨蚕豆大小的骨头源自人类还是动物,甚至能精准说出其所属部位,即便用纸遮住骨头,仅撕个小洞,他也能辨识出来。

1935年,贾兰坡被提升为技佐,相当于现在的助理研究员,正式成为一名学者。

10天发现3具头盖骨

“北京人”震动国际学术界

自1935年起,贾兰坡开始负责周口店发掘工作,这一年他28岁。

挖掘工作的枯燥、单调,让不少人无法忍受,先后离开了工地,但贾兰坡凭着心中那份责任感与使命感,天天起早贪黑,始终坚守在考古发掘工地。

功夫不负有心人。1936年11月15日上午,一名技工挖出一块核桃大小的骨片。当他将其放入柳条筐时,贾兰坡拦住问道:“这是什么?”“韭菜(注:考古专业行话,即烂骨头之意)。”技工不经意地答道。

贾兰坡走上前,拿起骨片仔细辨认后,说道:“这哪是‘韭菜’,分明是人头骨嘛!”

于是,他马上用绳子把现场附近圈了起来,并与其他几名有经验的技工一起,开展了更加认真细致的挖掘。

随着挖掘的深入,耳骨、眉骨相继出土,一直到中午,收集齐了这具头骨的所有碎片。当天下午,又发现了一具头盖骨,同样已经裂成了碎片。

大家将这些骨头碎片送回办事处,用炉子烘干后,立即开展复原工作,以免丢失碎块。

11月25日,贾兰坡等人又发现了一具头盖骨,其完整程度前所未有,就连神经大孔的后缘部分、鼻骨上部及眼孔外部,都完整存在。

10天之内,连续发现3具头盖骨化石,立即震动了国际学术界。

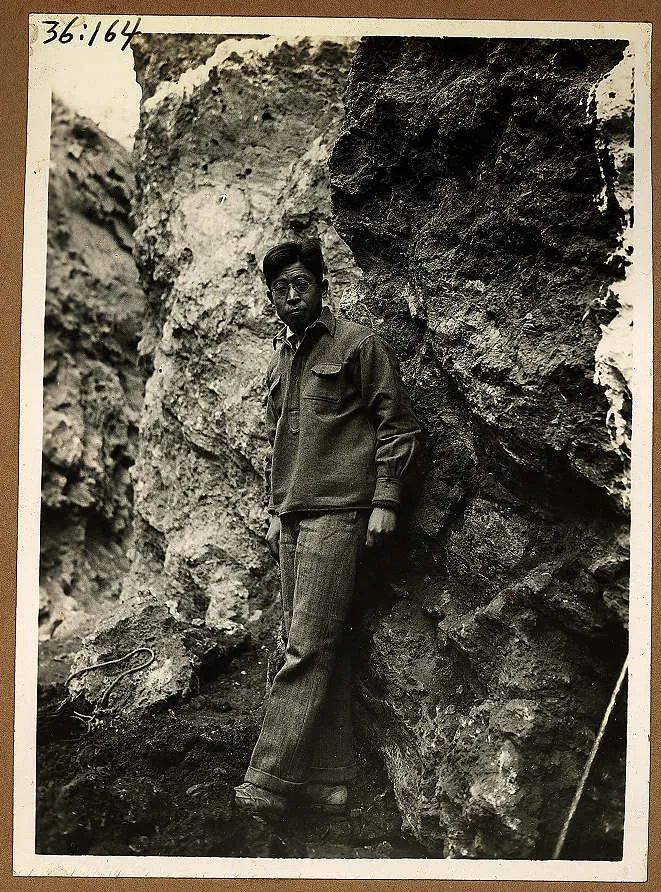

▲1936年11月2日,贾兰坡在周口店第1地点留影。图片来源:“中科院形象资源建设”研究团队

2000多家媒体报道了这一重磅消息,贾兰坡的照片被洗印了100多张,提供给世界各国媒体使用。

周口店“北京人”遗址的发掘,在世界考古学界、古人类学界,是一个具有划时代意义的里程碑,贾兰坡的名字,也因此而不朽。

一生牵挂

“北京人”头盖骨下落

1937年7月,卢沟桥事变爆发。在这种形势下,贾兰坡只得下令停止发掘,押送一些贵重的物品返回北平,保存在协和医院的保险柜里。

当时,研究室被日军占据为特务机关。贾兰坡不顾个人安危,据理严正交涉,妥善安顿了从周口店带回来的物品,还冒险进入地下室,整理各类资料标本,并将大批信件等文件包好,藏进屋顶的隔层里,使很多珍贵的资料得以保存。

1941年,为了保护这些珍贵的化石,中美商定将其先运至美国暂存,待战争结束后再运回北京。化石装箱后,美国海军陆战队用火车将其运往秦皇岛,准备搭乘“哈里森总统号”轮船。但是就在化石装车后第三天,太平洋战争爆发了,装载化石的火车被日军截获,“北京人”头盖骨化石就此神秘地失踪……

惊闻此讯,贾兰坡目瞪口呆,怎么会呢?不是早都做了安排吗?从此,“北京人”头盖骨化石的下落成其毕生牵挂。在他的书房里,有一个大夹子,里面装着他追寻“北京人”头盖骨的全部资料,哪怕是最荒诞不经的传闻,也被收集了起来。直至生命终章,老人始终未放弃追寻,但这份心愿,终成其深沉的遗憾。

“周口店是我的家”

周口店发掘是贾兰坡科学之路的起点。从周口店开始,他将眼光放在人类的起源研究上。新中国成立之后,贾兰坡继续负责周口店地区的挖掘研究相关工作。

1987年,周口店北京人遗址正式成为世界文化遗产,它是迄今为止世界范围内人类化石材料最丰富、最生动、植物化石门类最齐全而研究最深入的古人类遗址。

如今,周口店遗址博物馆被评为国家一级博物馆,2012年被中国科学技术协会授予“全国科普教育基地”称号。

▲贾兰坡在“北京人”头盖骨出土地点进行清理。图片来源:“丹东九三学社”公众号

贾兰坡一生都在追寻古人类发展轨迹,其考察足迹遍布丁村、西侯度、峙峪、许家窑、萨拉乌苏、水洞沟、泥河湾等地。为了获取第一手资料,他亲入300多个洞穴探勘,行迹踏遍了大江南北。

在大量实证积累基础之上,他于20世纪70年代提出华北地区旧石器时代存在着两种不同文化传统的理论,并将两大传统分别与原始采集经济和狩猎经济模式对应,认为二者在新石器时代分别发展出作物栽培与家畜驯养两种经济形态。这在国内外学界中产生了广泛影响。他还通过发现丁村人、蓝田人等古人类遗址,将中国大陆上的人类起源时间前推100多万年。

这位没有正式大学文凭的学者,1980年,当选为中国科学院院士(学部委员);1994年,当选为美国国家科学院外籍院士;1996年,当选为第三世界科学院院士。

贾兰坡曾说:“周口店是我的家。”他为自己选择的安眠之地,位于周口店龙骨山西侧的半山腰,从那里可以望见“北京人”头盖骨的出土地点。在他的墓碑上,只写着姓名和生卒年月。

这是贾兰坡生前最后的愿望——死后,他也要守护着周口店。

参考资料:

1.中国科学院.贾兰坡.谈谈我的主人——“北京人”

2.《中国文物科学研究》季刊.贾兰坡先生的“北京人”之路

3.《工会信息》期刊.贾兰坡:“北京人”考古发现的领军人物

4.中国青年报.大国科学家|贾兰坡:没上过大学的考古名家

5.九三学社张家口市委员会.走近古人类学家——贾兰坡

6.“央视一套”公众号.周口店北京猿人遗址记录了怎样的远古足迹?《人类的记忆——中国的世界遗产》带您探寻!

7.“北京文博”公众号.北京文博| “百年百大考古发现”——北京周口店遗址

来源:北京科协微信公众号

撰文:记者 吴洣麓