-

人民号

人民号 -

科普号

科普号 -

北京号

北京号 -

微博号

微博号 -

头条号

头条号 -

腾讯号

腾讯号 -

百度号

百度号 -

央视频号

央视频号 -

抖音号

抖音号 -

微信号

微信号

有专家说,在信息时代,算力体现国力。与经典计算机相比,量子计算机在计算速度、计算规模、计算能耗等方面拥有巨大优势,可以在大数据、信息安全、人工智能、新药研发、材料优化、金融工程等领域大显身手,因此成为国际上科技战略竞争的焦点之一。作为华翊博奥(北京)量子科技有限公司的CTO,杨蒿翔和团队完成了第一代和第二代离子量子计算商业化原型机的研制,关键性能指标达到世界一流水平。

用产业的力量,加速量子计算的发展

在清华园度过的第十三个年头,杨蒿翔即将完成他的博士后工作,心中原本勾勒的职业蓝图是继续在高等学府中深耕科研。然而,当他的导师中国科学院院士、清华大学量子信息中心主任段路明教授找他促膝长谈之后,他改变了原本的想法。

“量子计算展现的未来令人振奋,先做出来的国家将会对其他国家形成降维式的打击。”杨蒿翔说,比如现在的经典计算机需要上亿年才能破解的密码,量子计算机只需要几个小时就能完成。“当然,量子计算对整个人类社会的深刻变革才是它真正的价值所在”,人类社会还面临着重大疾病、能源短缺等全球性问题,这些领域所需的指数级增长的算力需求已经超出经典计算机的能力,而这些问题正好是量子计算所擅长的领域。

一直深耕量子计算的杨蒿翔,手握多项核心专利技术。“博士后即将出站时,段老师说可以利用产业的力量来加速量子计算的发展。”杨蒿翔说,“当前量子计算机的性能与解决实际问题之间还存在不小的差距,一方面我们可以利用社会资金来促进量子计算机硬件性能的提升,另一方面我们需要建造出性能稳定的工程化样机提供给下游用户使用,通过与应用场景相结合来进一步加速量子计算的发展。正好时机成熟,我的研究方向也与创业方向高度重合,所以顺理成章就创业了。”2022年1月,经过清华大学技术转化,华翊量子正式成立,专注于离子阱量子计算路线,致力于大规模实用化量子计算机的研发,其核心团队由原清华大学研究员、博士后及优秀的博士毕业生组成。

从实验室科研设备走到商业化原型机

2016年,国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》,将量子计算机纳入科技创新2030—重大项目。2021年,“量子信息”首次出现在“十四五”规划及政府工作报告中。2024年的政府工作报告明确提出,制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道,加快推动高水平科技自立自强。

量子技术主要包括量子计算、量子通信、量子精密测量等方面。杨蒿翔说,在量子计算领域的首要研究任务是实现大规模实用化量子计算机。目前用于实现通用量子计算机的物理系统有多种路线,其中尤以离子阱、中性原子和超导电路这三条技术路线在量子比特数和量子逻辑门的保真度等关键指标上占据领先地位。

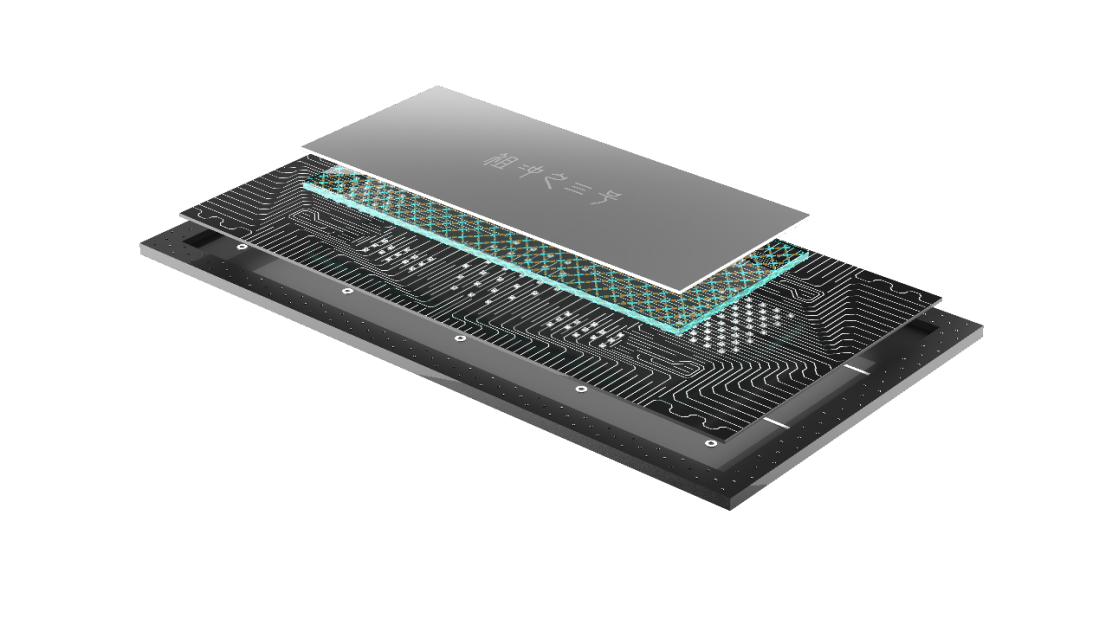

“相比于其他技术路线,离子阱系统具有相干时间长、保真度高、连通性好的优点;从商业化应用角度看,离子阱量子计算机具有显著的低成本扩展优势,即量子计算机的造价并不随着比特数规模增加而显著增长。”杨蒿翔说,华翊量子专注于离子阱量子计算技术路线,“我们主要解决离子量子计算的规模扩展问题。这里面就包括如何制备更多的量子比特,如何在大规模量子比特阵列中进行独立寻址操控、克服串扰和进行高保真度逻辑门操控等等,以使大规模实用化量子计算成为可能。”

如何进行规模扩展,是所有量子计算机要解决的共性问题。在离子阱这条路线主要有两种方式,一种是让离子在芯片上移动的量子电荷耦合架构(QCCD),一种是利用离子-光子纠缠构建量子计算网络。“这两种方式都会遇到一些规模扩展的问题。QCCD方案中搬运离子耗时较长,会降低量子计算的速度;目前第二种方式中每个网络节点中使用一维离子链,而每条链中的离子数通常在100以下,因此需要成千上万个量子节点才能达到实用化算法的需求,成本高昂。

“第二条技术路线是段路明教授在大约十五年前提出的构想,现在段教授对第二条技术路线做了进一步优化,就是使用高维晶体来替代一维链,先将单个节点中的离子数快速扩展到成千上万个,然后在此基础上构建量子网络,此时网络节点的数量下降2到3个数量级,显著降低扩展难度。”

杨蒿翔说,“实现我们这种扩展方式,其中一个比较重要的问题就是怎么去消除量子比特之间的串扰。”在解决离子阱系统串扰的研究中,杨蒿翔分享了一个有意思的插曲,“我们需要用到一种中红外激光,但市场上没有成熟产品供应,同时还没有成熟的激光参数控制手段。”

为此,他们一方面查阅文献,寻找前人的宝贵经验;另一方面与其他行业的人交流,从他们那里获得思路,最后圆满解决了激光器和参数控制这个难题。杨蒿翔说,“对于新鲜事物保持探索的热情,同时克服对未知事物的‘恐惧’,最后取得一点小小的突破,这就是做科学研究的乐趣所在。”最终,他们让量子计算机的串扰率达到了十万分之一的量级,这个错误远远低于容错阈值,为离子量子计算的规模扩展提供了全新的思路。“其实这个问题得以解决还得益于国内完整的工业能力,使得我们定制化的方案可以完美实现。这个过程就是我们对离子量子计算供应链的培育,是‘产业化’的一次预演。同时我们国家强大的工业能力也增加了我们的产业化信心,打消了对于‘卡脖子’问题的担忧。”他说。

把握大趋势,下好先手棋

目前,华翊量子已发布第一代和第二代离子量子计算商业化原型机,可独立寻址操控离子量子比特数分别达到37和100,创造了发布时的世界纪录,并计划在其独有的先进架构基础上实现量子比特规模持续高速增长,同时降低操作错误率。

尽管在量子计算领域已取得系列成果,但杨蒿翔坦言,离真正的实用化(百万级的量子比特)还有很大的鸿沟,“我们要理性客观地看待量子计算所处的阶段。”目前整个行业正在致力于三方面的探索,一是提升量子计算机的硬件性能,二是开发新的量子算法,三是为当前量子计算机寻找应用场景。

“我们不能低估量子计算未来的潜力,世界各主要经济体在这个方向都处于激烈竞争的状态。”杨蒿翔说,“目前国内量子计算生态相对脆弱,还需要自上而下的政策引导、扶持和全社会的呵护。”下好先手棋才能赢得主动,抢得先机。“我们这一代人其实是相当幸运的,在国家的大力支持和前辈们的不懈努力下,我们在量子计算领域已经可以和国际领先的研究组和公司同台竞技。”征途漫漫,杨蒿翔和团队朝着大规模实用型量子计算的目标奋斗不息。

来源:《中关村U30》特刊