-

人民号

人民号 -

科普号

科普号 -

北京号

北京号 -

微博号

微博号 -

头条号

头条号 -

腾讯号

腾讯号 -

百度号

百度号 -

央视频号

央视频号 -

抖音号

抖音号 -

微信号

微信号

从青少年对“火星科研站”的大胆想象,到新质生产力推动产业升级的实践成果,再到助力老年人跨越数字鸿沟的努力……在京高校、科研院所、企业、科普场馆等首都科普力量,在首个全国科普月期间接续推出了3000余场科普活动,实现“日常有活动、周周有重点”。

11月6日,2025年北京市全国科普月暨第十五届北京科学嘉年华展示交流活动举行,总结回顾了北京市首个全国科普月活动情况。

建一座“没有围墙的科技馆”

麋鹿成群结队地在湿地里散步,“科技味儿”十足的甜加糯玉米走上餐桌,拂面的清风中藏着天气预报的密码。这些生活中的科学,平日里人们或许不会格外留心,而在科普活动上,它们都成了“教具”。

北京的高校数量全国居首,拥有全国近二分之一的两院院士,独角兽企业的数量和估值也连续多年保持全国第一。随着“科技馆之城”建设的推进,首都市民有更多机会与这些科技人才、科学空间、科研成果近距离接触。

在中国科学院力学研究所怀柔园区,“大国重器”JF12激波风洞正在准备开展新一轮试验任务;京东方技术创新中心展厅让裸眼3D柔性屏、健康显示等企业科创成果触手可及;“少年航天局”制作的火箭模型,则走进了丰台区新村街道三环新城第二社区,居民走出家门就能触摸“航天梦”……在北京,“科技馆”不再是人们传统印象中的一座建筑,有科技之处,就有“科技馆”,就能为观众提供科学体验。

小观众体验科普互动展品

城市建筑、科研院所、高科技企业、大科学装置,汇聚成北京这座巨大的“没有围墙的科技馆”;一片树叶、一滴水、一束微光,都能成为科普的载体;每位首都科技工作者,都是“科技馆”的工作人员。全国科普月期间,市科协还联动北京100余家“科技馆之城”成员单位,通过主题科学游路线,将这些场所串联起来,让更多“宝藏小馆”走进公众视野。

前沿科技有了合格“翻译官”

从深邃的宇宙到万米深地,从“天鲲号”出海作业到青藏高原冻土筑路难题被攻克,在全国科普月期间,生动的科普讲座在京密集举行。

“我有个梦想,就是把6G、人工智能这些‘象牙塔’里的前沿科技,变成孩子们眼中闪亮的光,变成市民生活中可触可感的智慧。”北京邮电大学教师兰茗荥和团队将最前沿的“空天地一体化”构想,变成了看得见、摸得着的互动展品,以及有趣的科技启蒙课程。科研成果转化成科普内容,科普实践的需求又进一步激发教学改革和新的科研方向。

几乎每个周末,交控科技轨道交通运行控制系统国家工程研究中心研究室副主任马宗儒都选择与孩子们一起度过。“一个优秀的科研科普人员,应当既是自己领域的专家,又是大众的翻译官和故事大王,更是一位充满热情的引路人。”在长期的科普实践中,马宗儒深刻体会到自己从科研到科普的思维转变,“我们的任务,是将前沿科技为小孩子们翻译成‘童话’,为初高中生翻译成‘故事’,为大学生翻译成‘机会与希望’。”

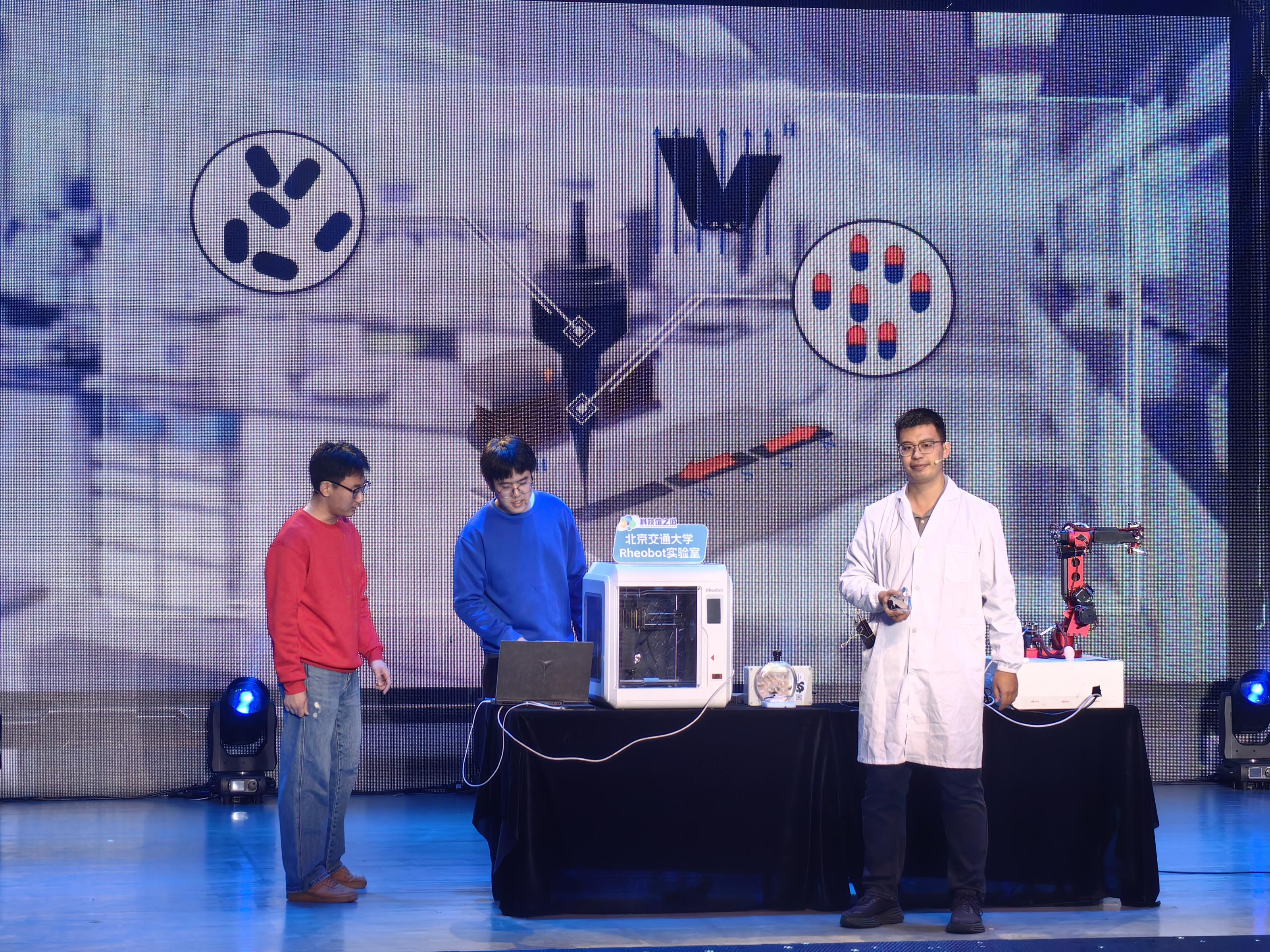

科技工作者创排科普剧

现在,这样的“翻译官”越来越多。他们创作出一批生动的科普漫画,有吸引力的科普文创,以及覆盖各领域、内容厚重的科普图书。“科普就是要共享的。通过科普阅读,希望能让不懂科学的人变得懂科学,不爱科学的人变得爱科学。”中国出版协会全民阅读工作委员会主任聂震宁说。

首都市民科学素养持续提升

从中国科技馆原址到北京科学中心,位于北三环安华桥边的这处院落,见证了从首个全国科普日到首个全国科普月的发展过程。在这片科学的阵地上,无数科普人贡献了汗水和智慧,22年间,小小的种子已经长成枝繁叶茂的大树。

“很高兴看到你们现在有了科普剧、实验秀,科普的形式在变,但是内核没有变。”中国科技馆原馆长王渝生在科普领域耕耘了一辈子,虽已是耄耋之年,他依然在尝试最新的科普手段。“这两年,我还在B站上做了科普节目。现在有了人工智能工具,科普又进入了一个新时期,但对科普工作者来说,最重要的是要让科学内化于心,初心不变。”

“我高中时参加过全国青少年科技创新大赛,很荣幸获得了金奖,切身体会到,科学研究既有意义又有意思。”那时,赵溪的梦想是成为一名科学家,如今,他成为西城区科技馆的科技辅导员,走上了科普道路。在全国科普月期间,他创排了科普舞台剧,为孩子们讲解“以竹代塑”的重要价值,为“未来科学家”的培养添砖加瓦。

“十四五”期间,北京市围绕青少年、老年人、产业工人等五大重点人群,实施科学素养提升行动,覆盖超过16亿人次;六大重点工程已推动30万场活动落地。当前,北京市民的公众科学素养持续提升,连续3年居全国首位。

故事化叙事、科技化呈现、场景化体验……北京市科协表示,这些科普活动正在从“一日聚焦”的集中性、短期性宣传模式,迈入“全月深耕”的常态化、延续性服务新阶段,“碎片化传播”“短期化效应”等难题被打破,这将为建设北京国际科技创新中心筑牢公民科学素质根基。

来源:北京日报客户端