-

人民号

人民号 -

科普号

科普号 -

北京号

北京号 -

微博号

微博号 -

头条号

头条号 -

腾讯号

腾讯号 -

百度号

百度号 -

央视频号

央视频号 -

抖音号

抖音号 -

微信号

微信号

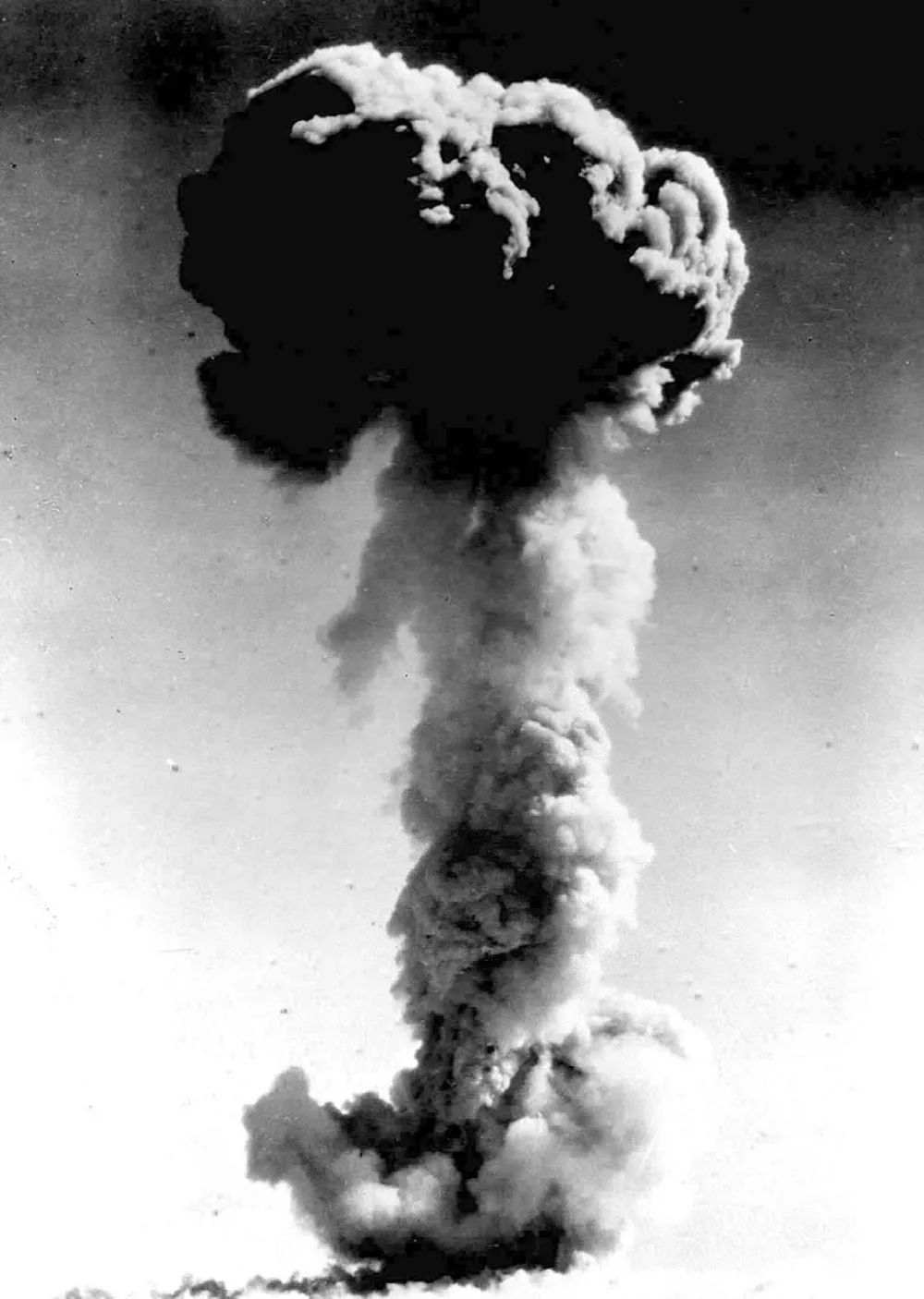

第一颗原子弹爆炸

文/侯艺兵(科普作家)

1964年10月16日下午3时,伴随着第二机械工业部九院技术员高深的一声“核爆炸正常!”的呼喊,新疆罗布泊核武器试验基地主控制站的人们欢呼起来。

当时的工作人员朱建士站在距离爆炸铁塔60公里的观测点上,没有听到爆炸的声音。背对着爆心的他,在一阵欢呼声过后转过身来,看到一朵蘑菇云从遥远的地平线上缓慢升起。

今年80岁的韩云梯记得,那时,刚刚按下起爆按钮的他,没能像同事们一样,在第一时间去欣赏蘑菇云,而是独自完成了余下的几个程序后,才走出主控制站,与现场指挥拥抱在一起。

2009年,朱建士给我看了一张泛黄的老照片:那是1964年10月朱建士和第九作业队管理的701队7位队员在原子弹铁塔上留下的一张合影。在当时严格的保密制度下,留下这样一张合影,实属难得。当年这些意气风发的青年人,如今在哪儿?在原子弹成功爆炸的背后,他们都做了什么?我产生了做口述史的念头,现在,反映第一颗原子弹爆炸那段历史的出版物不少,但参与研制的科技人员发出的声音却不多。纪实也好,揭秘也罢,都无法替代亲历者的讲述。

老人们的故事平凡、琐碎,没有什么戏剧性,也没有什么豪言壮语,偶尔还免不了一两句牢骚。但在我看来,这些是他们经过一生的过滤、沉淀,留下的珍贵记忆。由于严格的保密要求,他们的很多经历,甚至没有对妻子、子女讲过。

几年来,我常常坐在电脑前,戴上耳机,聆听这些天南地北的方言,一次又一次地走进那段历史。我是“核二代”,我的父亲也是这群老人中的一员。倾听老人们的故事,更能理解自己的父亲,更能理解那段历史。

爸爸的卫星在月亮上

文/王庆(媒体工作者)

“嫦娥奔月”不易,而落月更难。2013年12月14日21时11分,嫦娥三号在全球观众的注目下平稳落月。中国也由此成为世界上第三个有能力独立自主实施月球软着陆的国家。

为了给嫦娥三号指清道路,几名核心成员、十几位项目主管以及上百位工作人员,夜以继日地工作着。在被问及工作之余喜欢做些什么时,一位工作人员脱口而出:“不干活儿的时候抓紧时间补觉。”

负责运动控制设计和数学仿真的副主任设计师滕宝毅是清华大学的高才生,写得一手好字,软件设计能力突出。他善于找突破点,常常能用简单实用的方法解决技术难题,令大家眼前一亮。

当提起妻子有没有抱怨丈夫光想着“嫦娥”而少顾家时,张洪华笑了:“老婆和我是一个单位的,所以比较容易理解这个工作的性质。”

不过由于休闲时间极其有限,偶尔张洪华想看看电视都记不起家里的遥控器在哪。有时他刚洗完澡换好睡衣,又被突然打来的电话叫回单位。

着陆器GNC分系统主任设计师梁俊经常是早上出门时女儿还没醒,晚上到家女儿已经睡着。他无奈地发现,女儿不亲他了,“我一抱她就哭着找妈妈”。

在任务执行的最后冲刺阶段,梁俊守在现场不能回家。未满两岁刚刚咿呀学语的女儿问:“爸爸去哪了?”妈妈说:“爸爸去发射卫星了,爸爸的卫星在月亮上。”

于是,每天晚上梁俊的女儿总是喜欢看月亮,嘴里不停地说着:“那里有爸爸的卫星。”